今日は平成31年4月30日。現在の時刻は、午後9時20分。間もなく平成が終わろうとしているのだが、急いで平成最後のブログを書こうと思う。

先日(4月21日)、和田精密歯研(株)主催の「咬合の基礎からデジタルソリュ―ションまで~CT情報から適正な下顎位を導く咬合理論~」というセミナーを受講してきた。講師は京都市でご開業で、顎咬合学会認定医の杉本 敬弘先生。“咬合理論(こうごうりろん)”という一般的にはわかりにくいとされている補綴学(ほてつがく)の一分野を、顎口腔のCT画像のデジタルデータとそれを三次元画像に表現するデジタル技術を用いて、大変わかりやすく説かれた良いセミナーだった。どういう点が良かったのか、を記憶が新しいうちに以下に書きとどめておこう。

先ず良かった点の一番目だが、わかりやすかったことだ。というのは、僕が以前から感じていたことなのだが、咬合理論はわかりにくく、スッキリとしない。なぜかというと、その理由のひとつに学問の基礎である学術用語の定義が、咬合理論においては時代によってころころ変わることがある。たとえば、“中心位(ちゅうしんい)”という用語があるのだが、これは患者さんに補綴(ほてつ)治療(クラウンやブリッジ、義歯を作製する治療)を行う際、患者さんの関節頭(かんせつとう)(=下顎骨の関節突起の頭の部分)が関節窩(かんせつか=下顎頭を受け入れる頭蓋骨底面のくぼみ)に対して三次元的にどの位置にあるべきかを規定する極めて重要な用語だ。にもかかわらず、その定義が時代によってどんどん変わったりするのでスッキリしない。たとえば、中心位の最初の定義は、“関節頭が関節窩の最後方に位置する”であったものが、次に“やや後上方”に変わり、やがて“最上方”となり、さらにそれも変わってつい最近まで“前上方”と定義されていた。臨床的に極めて重要な概念の定義が、かくもころころ時代とともに変遷しているわけだが、実際の臨床の現場ではその用語の定義の変化がそれほど大きな混乱を起こしているわけではない。ということは、厳密な中心位の定義がなくても、臨床家はそれぞれの感覚でなんとか補綴治療を“やっていけている”ということであり、臨床家は学問としての咬合理論をそれほど頼りにしておらず、それぞれが信じる臨床感覚に基づいて治療している、ということに他ならない。臨床技術の支えとならない咬合理論とは、はたして真の学問といえるのだろうかと、かねがね疑問に思っていたところが僕にはある。ところが、その点は講師の杉元先生も同様の感覚をもっていたそうで、先ずそこのところに共感を感じた。

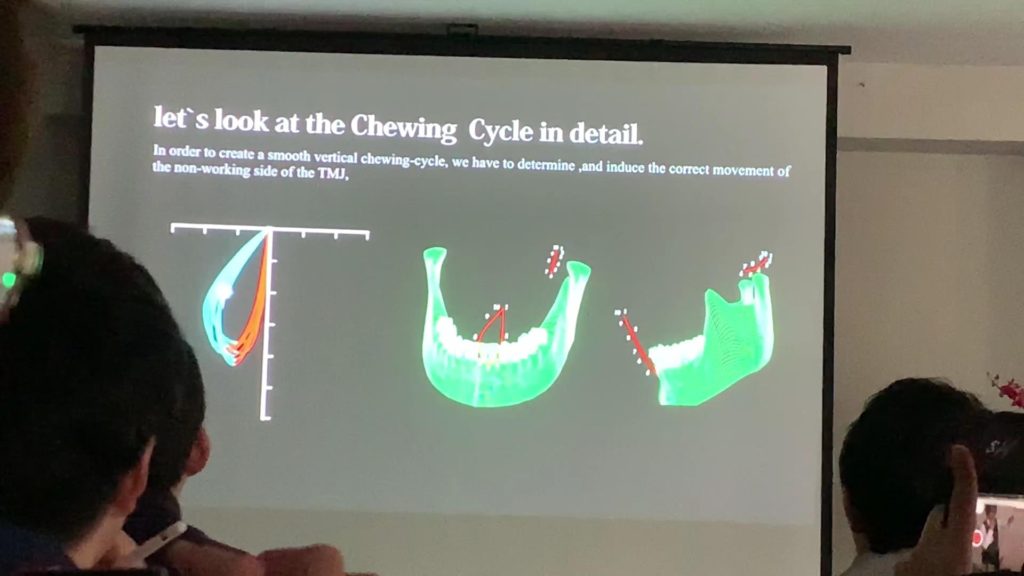

咬合理論がすっきりしない二番目の理由は、理解しづらさにある。扱っている対象が三次元的な下顎運動なので、それを言語から、あるいは教科書の図から、頭の中で下顎が三次元的に運動している様子を想像するのは疲れるのだ。ところが、今回のセミナーは理解しやすかった。その理由として、あくまでも学術用語の使用は正確性を心がけながらも、用語の定義よりも本質的に重要なことは下顎骨が頭蓋に対して生理的に機能するためにはこういう感じで位置し、こういう風に運動すればよいということを示すのに直観的、実利的なアプローチを用いておられたからだ。つまり、現在一般的に支持されている咬合理論の本質とはこのようなこと、ということをビジュアルで、しかも三次元的なアニメーションを用いて説明していたことがよかったのだ。アニメーションの威力は大きい。特に、咬合理論のような空間的な運動を表現するにはアニメーションは圧倒的に力を持つと思う。よって、当日紹介された動画の一部を本ブログに貼っておく、といいたいところだが、著作権の問題もあるので静止画にしておく。リアルな下顎の咀嚼運動がアニメーションで表現されていると想像して欲しい。

次に、良かった点の二番目として、CTから得られるデジタル情報を下顎位の決定に応用するデジタルツールを紹介していたことだ。下顎位の決定とは、簡単に言うと“関節窩における正しい関節頭の位置ならびに上下歯列の咬み合わせを決めること”だ。1本や2本の少数歯の補綴なら顎位の決定は不要だ。顎関節に障害がない限り、顎関節が正常に機能しているのだから今の関節頭や咬み合わせを変える必要がないのだ。しかし、無歯顎(むしがく)や歯周病で多くの歯が無くなったりグラグラしたりの状態では下顎位の決定は容易でない。なぜなら、このような咬合崩壊に陥った状態は、顎関節にも異常が起っていることが多いからだ。

実は、上下の歯を咬み合わせた時、下顎の位置は、前方は歯によって、後方は顎関節によって、安定するという事実がある。そして、機能的に正常な下顎運動(簡単に言うと口の開け閉めや咀嚼の動き)と咬合は、上下の歯を接触させたときの正常な対向関係と正常な顎関節によって維持されている。したがって、重度歯周病になって上手く咬めなくなっているような場合は、本来の顎位を失っているので、上下歯列の正しい接触関係(=咬合)だけでなく、正しい顎関節の状態(=関節窩に対する正しい関節頭の位置)を回復させないといけないのだ。特にインプラントだけで咬合を再構成しないといけない場合は、総義歯の場合とは比較できないほど、厳密な顎位決定に留意しなければならない。そして、これは相当に難しい。従来だと、平面的な顎関節X線規格写真で関節窩と関節頭の位置を撮影し、もしも下顎頭が関節窩の中で偏位していたら、その偏位の度合いをアナログ的に計測し、咬合器と呼ばれる機械に上下歯列模型をセットして、関節頭が本来の位置に戻るように想定して調節された咬合器上でプロビジョナル冠(仮の歯)をつくり、それを口腔に戻してはたして適正な下顎頭の位置に戻っているかを判断し、不十分ならプロビジョナル冠を調整しながら試行錯誤的に顎位を模索していかなければならないだろう。大変な手間なのだ。

ここまで書いてきて、なんか小難しいこと書いてんな、という気がしてきた。熱が入った。すまない、みんな—–。咬合の話というのは、正確を期そうとすると子難しい言い回しになるな。そろそろ、この辺でまとめよう。

以上のように補綴における咬合理論は、ケースによっては極めて重要であり、キーとなる用語の意味が時代と共に変遷しようが、咬合の真実を追求し続ける学問である咬合理論はやはり重要だ。相当ややこしい領域を、その重要性を正しく認識して自身の責務とし、臨床に役立つ新しいツールを世に広めようとする杉元先生はやはり偉いと思った。

最後に総括として、今回のセミナーを聴いて思ったことを書く。デジタル時代の到来によって、CTデータと上下の歯の咬み合わせおよび顎関節における下顎頭の位置を三次元的に調和させるソフトウエアが身近なものとなり、これまでのアナログ時代の手法よりも咬合を再構成するような大きな補綴治療は間違いなくやり易くなるだろう。そして、このようなデジタルツールは、わかりにくかった咬合理論をわれわれ臨床家のみならず、患者さんにとっても理解しやすい身近なものにしてくれそうだ。そんな時代のデンティストリーは、今以上に国民に支持され楽しいものになるだろう。