こんにちは。高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」です。

親知らずが痛み出し、抜歯を覚悟している方もいらっしゃるでしょう。または、歯科医院ですでに抜歯を提案されている方もいらっしゃるかもしれません。

親知らずは抜くのが当たり前と考えがちですが、それは正しいのでしょうか。本当に抜く必要があるかどうかや、いざ抜歯をするとなったときの実際の流れなどは気になるところです。

今回は、親知らずを抜くべきケースや抜く流れなどについて解説します。

親知らずとは

親知らずは、第三大臼歯ともいいます。口の中の一番奥に位置し、通常は上下左右に計4本ありますが、なかには生えてこない人もいます。生え始める時期は10代後半から20代前半で、ほかの永久歯に比べると遅めです。

親知らずはまっすぐ生えていなかったり埋まっていたりすることがあります。そのため、ほかの歯に比べて抜歯するのが難しく、歯茎を切開したり、歯を分割したりと、一般的な抜歯では行わないような工程が必要になることもあります。

また、まっすぐに生えていない親知らずは痛みや腫れの原因になりやすいです。

親知らずを抜くべきケース

次のような親知らずは抜歯が検討されます。

虫歯や歯周病になっている

親知らずは一番奥に位置していて歯ブラシが届きにくいため、ほかの歯よりも虫歯や歯周病になりやすいです。虫歯が進行すると、親知らずだけでなく、周辺の健康な歯にまで悪影響が及ぶことがあります。

また、親知らずには器具が届きにくいので治療を行うのも難しく、仮に治療をしても再発リスクが高いため、抜歯を選択することが多いです。

痛みや腫れが生じている

親知らずが原因で歯ぐきの腫れや痛みに悩まされる場合は抜歯を検討します。こうした症状は智歯周囲炎の可能性が高いです。智歯周囲炎は、親知らずの周囲に汚れが溜まり、細菌が繁殖することによって引き起こされます。抜歯をすることで症状はなくなるでしょう。

斜めや横向きに生えている

親知らずがまっすぐ生えていれば問題ありませんが、スペースが足りないことで斜め、あるいは横向きに生えてくることがあります。

このような場合、歯ブラシが十分に届かず、歯垢や食べかすが残りやすくなります。その結果、虫歯や歯周病になったり、周囲の歯に悪影響を与えたりする可能性があるのです。このような場合、将来のトラブルを予防するために抜歯を検討します。

親知らずを抜かなくてもよいケース

次のようなケースでは、親知らずを抜く必要はありません。

正常に機能している

親知らずがきれいにまっすぐ生え、上と下の歯でしっかり噛み合っている場合は、ほかの歯と同じように機能します。そのため、抜歯をする必要がありません。しっかりと歯磨きをして虫歯や歯周病の予防を心がけ、定期的に歯科検診を受けていれば抜歯は不要です。

痛みや腫れがない

親知らずの周囲に痛みや腫れといった異常が起こっておらず、歯ブラシやデンタルフロスでしっかり清掃できているなら抜歯をする必要はありません。適切にケアを続けていれば、将来もこのような状態を維持できる可能性が高いです。

完全に埋まっていて異常がない

親知らずが完全にあごの骨の中に埋まっており、痛みや炎症がないのであれば、抜歯の必要はありません。嚢胞などができるケースもありますが、無症状で安定している場合は経過観察が基本になります。

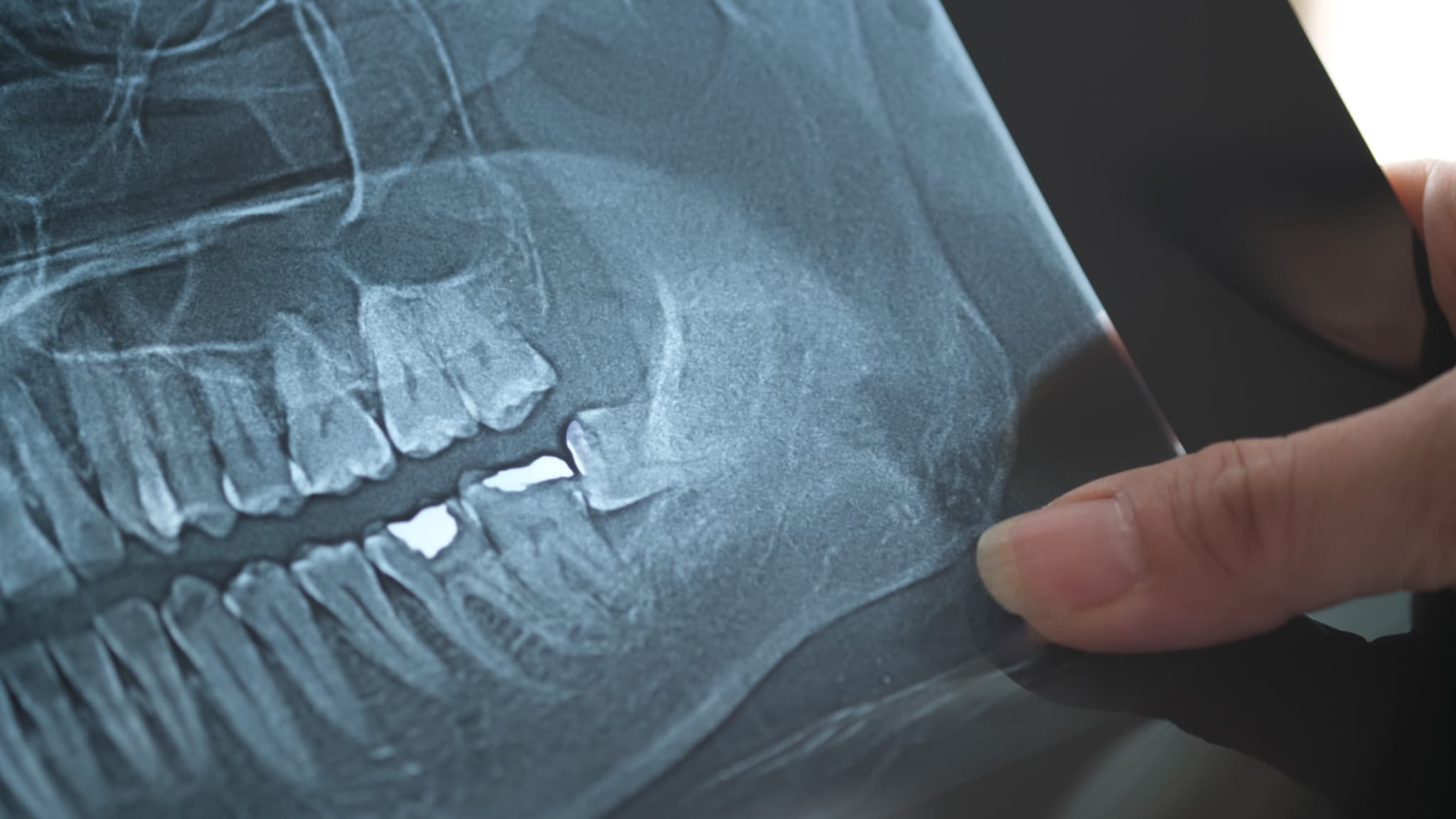

レントゲン検査で親知らずの状態を確認し、定期的にチェックを続けていれば問題ないでしょう。

周囲の歯に悪影響を与えていない

親知らずが生えていても、ほかの歯や歯並びに悪影響を与えていなければ抜歯は不要です。斜めや横向きに生えていても、周囲に悪影響を与えていなければ急いで抜歯する必要はありません。

ほかの歯を失ったときの移植用に保存する

将来、ほかの歯を失った際、親知らずの状態が良ければ歯を移植するという選択肢があります。親知らずは奥歯の移植に使われるケースが多く、備えとして保存しておくことは有益です。

移植の計画がなくても、現状で親知らずに異常なく、健全な状態であれば残しておくのがよいでしょう。

親知らずの抜歯の流れ

親知らずを抜歯するときの流れを確認しておきましょう。

抜歯の前の準備

抜歯の前に検査と診断を行います。レントゲンで親知らずの位置関係を把握し、必要に応じてCT撮影も行います。これらの検査により、親知らずの根の形状、隣接する歯への影響、下顎の場合は神経との距離、上顎の場合は上顎洞との位置関係などを把握します。

また、クリーニングを事前に行うことで細菌を減らし、術後の痛みや腫れ、感染を防ぐことができます。

麻酔注射

抜歯に伴う麻酔処置は段階的に進められます。最初に注射時の痛みを和らげるために表面麻酔の塗り薬を歯ぐきに塗布し、数分間置いて感覚を鈍らせます。その後、麻酔注射を行います。

麻酔の注射後は麻酔の効き具合を確認し、完全に感覚がなくなったことを確認してから次の段階に進みます。

歯肉の切開や歯の分割

親知らずが歯ぐきに半分埋まっていたり、完全に骨の中に埋まっていたりする場合、メスで歯肉を切開します。切開により親知らずの全体像を確認できるようになり、抜歯器具が届きやすくなります。

親知らずが埋まっている場合はそのままでは取り出しにくいです。また、横向きや斜めに生えている場合はそのまま抜こうとすると隣の歯を傷つける心配があります。こうした場合は歯を分割してから取り除きます。

抜歯と止血

専用の器具を使用して親知らずを抜歯します。抜歯完了後は止血処置を行います。傷口の大きさや出血量によっては縫合を行うこともあります。ガーゼで圧迫すれば止血できると判断される場合、縫合は行いません。

抜歯後は、ガーゼを30分から1時間程度しっかりと噛んで圧迫します。その後、血液の塊(血餅)が作られ、治癒が促されます。抜歯後は、処方された薬の服用方法、食事に関する注意点、日常生活での制限などについての説明があります。

抜糸

縫合した場合は、7〜10日後に抜糸を行います。抜糸は短時間で済む簡単な処置です。専用のハサミや器具を使用して縫合糸を切断して除去します。その後、歯肉の回復に1か月程度、骨の回復には3か月以上かかるといわれています。

抜歯後の注意点

抜歯後には血液の塊ができ、傷口を守る蓋のような役割を果たします。抜歯後に激しくうがいをすると、傷口にできた血の塊がはがれて、出血する可能性があります。そのため、抜歯後は軽く口をゆすぐ程度にとどめるようにしましょう。

また、血行が良くなると出血しやすくなります。そのため、運動や長時間の入浴、アルコールの摂取は控えましょう。抜歯当日はシャワー程度に留め、激しい運動は数日間は避けるようにすると安心です。

抜歯したあとも麻酔が2〜3時間は効いている状態が続きます。麻酔が効いた状態で食事をすると、誤って粘膜を噛んで傷つけることがあるため、麻酔が切れてから食事をするようにしましょう。

食べかすなどが傷口に入らないようにすることも大切です。右の歯を抜いた場合は左側で、左の歯を抜いた場合は右側で噛むとよいでしょう。

まとめ

親知らずは斜めに生えていたり、半分歯茎に埋まっていたりしてケアが難しいです。汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病になるリスクが高いため、抜歯を選択するケースが多いです。すでに虫歯になっていたり、繰り返し痛みが出たりする場合も抜歯が検討されます。

一方、まっすぐに生えており、ケアがしっかりできていれば、ほかの奥歯と同様に機能します。そのため、抜歯をする必要がありません。

すぐに抜歯をするか、それとも経過観察を続けるかは、本人の希望によっても変わってきます。歯科医師から自分の親知らずの状態について説明を受け、どうしたいのか希望を伝えるようにしましょう。

親知らずの治療を検討されている方は、高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、全身の健康と長寿に貢献できる長期的な視点をもった治療を行っています。専門的な歯周病治療だけでなく、予防歯科、虫歯治療、インプラント、ホワイトニングなど、さまざまな診療を行っております。

当院のホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。