こんにちは。高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」です。

歯周病と糖尿病は一見まったく異なる病気に思えるかもしれませんが、実は深い関係があることが分かっています。近年の研究では、歯ぐきの炎症が血糖値に影響を与えたり、逆に糖尿病の悪化が歯周病を進行させたりする双方向の関係が注目されています。

つまり、どちらか一方を放置することで、もう一方の病状にも悪影響が及ぶ可能性があるのです。

この記事では、歯周病と糖尿病の関係性を分かりやすく解説し、なぜ両方の管理が重要なのか、日常生活でできる対策もあわせて解説します。

歯周病とは

歯周病とは、歯と歯ぐきの間に細菌がたまり、歯ぐきに炎症が生じる慢性的な疾患です。初期段階では歯ぐきの腫れや出血といった軽度な症状が中心ですが、進行すると歯を支える骨が溶けていきます。最終的には歯がぐらつき、抜け落ちることもあります。

歯周病は虫歯と並び、日本人の多くが抱える口腔内トラブルのひとつであり、自覚症状が少ないまま進行することが特徴です。そのため、定期的な歯科受診や日頃の丁寧なブラッシングが予防の鍵を握ります。

歯周病は口腔内だけでなく、全身の健康にも深く関わっており、糖尿病や心血管疾患などとの関連も明らかになっています。

糖尿病とは

糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態が続く病気で、インスリンの働きが不足することで発症します。

インスリンは血糖を細胞へ取り込ませる役割を担っており、その機能が低下するとエネルギー代謝に支障をきたし、血糖値が上昇します。糖尿病には主に1型と2型があり、日本では生活習慣の影響が大きい2型糖尿病が多数を占めています。

初期には目立った症状が現れにくいため、気づかないうちに進行することも多く、放置すれば視力低下や腎機能障害、動脈硬化などの合併症を引き起こす恐れがあります。食事管理や運動、薬物療法を通じて、血糖コントロールを継続的に行うことが大切です。

また、糖尿病は口腔内の健康にも影響を及ぼし、歯周病の発症や悪化に関係していることがわかってきています。

歯周病と糖尿病の関係

歯周病と糖尿病は、実は密接に関係しています。糖尿病があると歯周病のリスクが高まり、逆に歯周病の存在が血糖コントロールを悪化させる可能性があるのです。

糖尿病が歯周病を悪化させる理由

糖尿病になると、血糖値の高い状態が続くことで体の免疫機能が低下しやすくなります。その結果、歯ぐきの炎症が悪化しやすく、細菌感染にも抵抗力を持ちにくくなります。

さらに、高血糖の状態は毛細血管の血流を悪くし、組織の修復能力を低下させます。これにより、歯周組織がダメージを受けやすくなり、歯周病が進行しやすくなるのです。

歯周病が糖尿病に与える影響

歯周病によって歯ぐきに慢性的な炎症が起こると、炎症性物質が血液中に放出され、全身に影響を及ぼします。これらの物質はインスリンの働きを妨げ、血糖値を下げにくくする要因となります。

つまり、歯周病があることで、糖尿病の管理が難しくなり、合併症のリスクが高まることが懸念されるのです。

相互作用への対応が重要

歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼし合う関係にあるため、どちらか一方の対処だけでは不十分です。糖尿病患者は、内科的な治療に加えて、定期的に歯科を受診して口腔内の健康状態をチェックすることが大切です。

また、歯周病がある場合は、必要に応じて血糖値の検査を受けることも重要です。

歯周病の治療法

歯周病は、進行の程度によって治療の内容が大きく異なります。初期の段階で適切に対応すれば簡単な処置で症状を改善できますが、重度になると専門的な治療が必要になります。

プラークコントロールとスケーリング

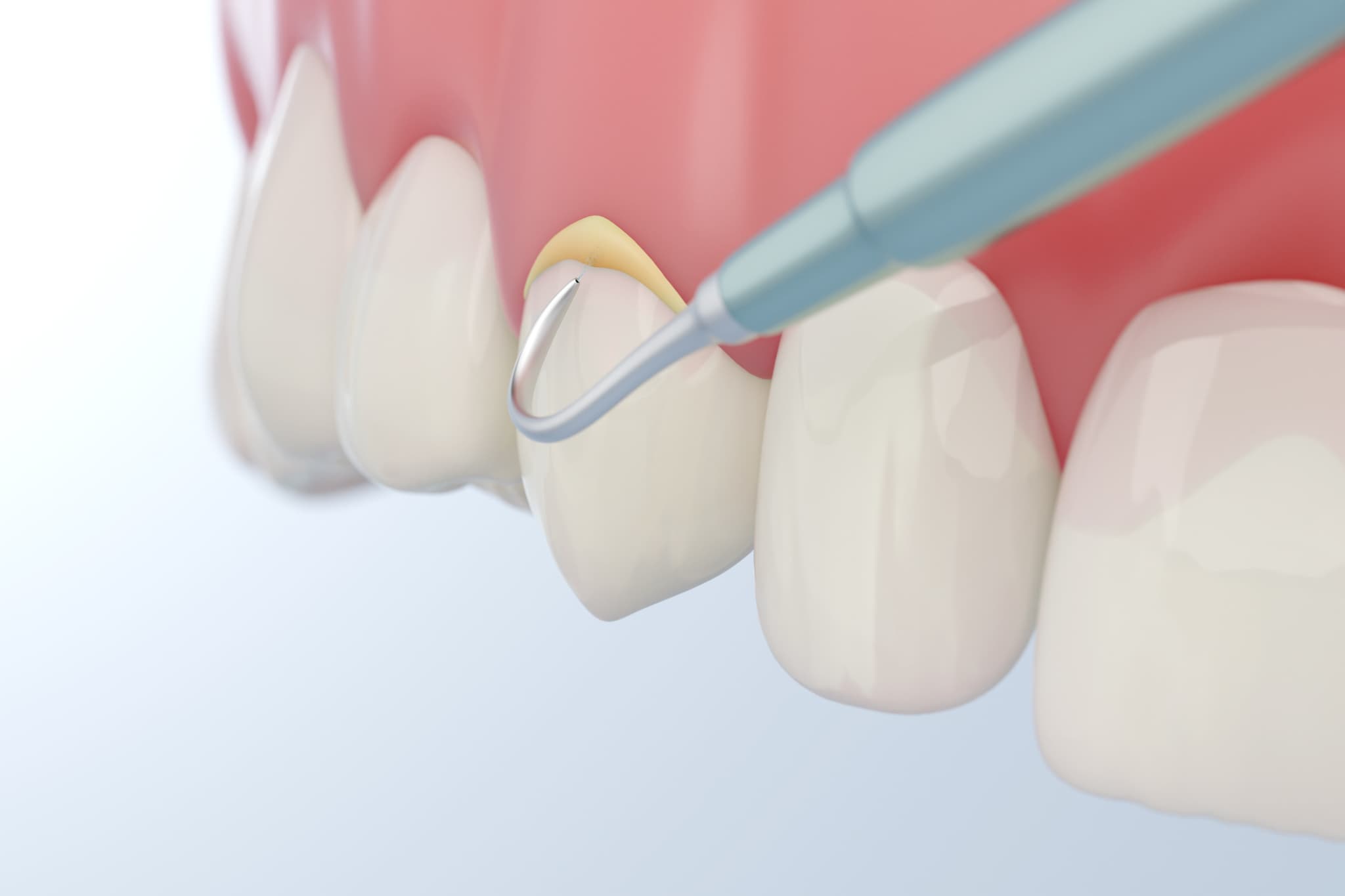

歯周病治療の基本は、原因となる歯垢(プラーク)や歯石を取り除くことです。歯科医院では、歯科衛生士によるスケーリング(歯石除去)が行われます。歯の表面や歯ぐきの境目についた歯石や細菌の塊を専用の器具で取り除く処置で、炎症の改善に欠かせません。

また、患者さま自身が毎日の歯磨きを丁寧に行うことも、治療効果を維持するうえで非常に重要です。

ルートプレーニングとポケットの清掃

歯周ポケットが深くなっている場合には、スケーリングに加えてルートプレーニングという処置が行われます。これは、歯根の表面を滑らかに整え、細菌が再び付着しにくくする処置です。

歯ぐきの内部にある歯垢や歯石も丁寧に取り除き、歯周組織の回復を促します。局所麻酔を用いて行うのが一般的で、患者さまの負担を抑えながら進めます。

重度の場合は外科的処置を行う

中度から重度の歯周病では、上記の処置だけでは改善が見込めないこともあります。その場合、歯ぐきを切開して内部の歯石を直接除去するフラップ手術や、失われた骨を再生させる再生療法が検討されます。

これらの治療は歯科医師の判断のもと、患者さまの状態に応じて慎重に選択されます。

定期的なメンテナンスを受ける

治療後も口腔内の環境を良好に保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。再発を防ぐには、歯科医院でのプロフェッショナルケアと、患者さま自身による日常的なセルフケアの両方が必要です。

特に、糖尿病などの全身疾患がある場合は、歯周病の進行が早い傾向にあるため、継続的な管理が求められます。

歯周病を予防するために自宅でできること

歯周病は日々の積み重ねによって予防できる疾患です。歯科医院での定期的なチェックやクリーニングも大切ですが、日常生活の中でどのようなケアを取り入れるかによって、歯ぐきの健康状態に大きな差が生まれます。

ここでは、自宅で取り組める歯周病予防の方法について解説します。

正しい歯磨き習慣を身につける

最も基本的で重要なのは、毎日の歯磨きです。ただ歯を磨くのではなく、磨き残しが出ないよう丁寧に行いましょう。

歯と歯ぐきの境目や歯の裏側など、磨きにくい部位にもブラシをしっかり当て、1本ずつ丁寧に動かしていく意識が大切です。また、ゴシゴシと力を入れて磨くと歯ぐきを傷つける可能性があるため、優しく小刻みに動かしてください。

歯間ケアを習慣にする

歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを完全に取り除くことは難しいため、歯間ブラシやデンタルフロスの併用が効果的です。歯周病が気になる方は、歯間の汚れを放置しないようにしましょう。

歯間ブラシのサイズは歯と歯の隙間に合わせて選び、無理に押し込まないように注意してください。毎日使う習慣をつけることで、歯周病のリスクを下げられます。

舌の清掃やマウスウォッシュの併用

歯だけでなく舌にも細菌が付着しています。舌苔と呼ばれる汚れを放置すると、口臭の原因になるだけでなく、口の中全体の衛生状態が悪化します。舌専用のブラシを使い、やさしく舌の表面を清掃する習慣を取り入れることも、歯周病予防の一環です。

また、うがいやマウスウォッシュを使って口腔内全体を清潔に保つことも有効です。

食生活を見直す

歯ぐきの健康を保つためには、栄養バランスのとれた食事も欠かせません。ビタミンCやカルシウムは歯ぐきの状態を良好に保つのに役立つ栄養素であり、意識して摂取したい成分です。

また、やわらかいものばかりを食べていると咀嚼力が低下し、唾液の分泌も減少しやすくなります。よく噛んで食べることで唾液の分泌が促され、口腔内の自浄作用が高まるため、歯周病の予防に効果的です。

規則正しい生活とストレスケア

生活習慣の乱れも歯周病の進行に関係すると言われています。睡眠不足やストレスは免疫力の低下につながり、歯周病菌に対する抵抗力を弱める可能性があります。自律神経のバランスを整え、規則正しい生活を意識することが、歯周病予防につながるのです。

定期的なセルフチェックも取り入れる

鏡を使って歯ぐきの状態を定期的に観察することも、自宅でできる予防のひとつです。赤みや腫れ、出血などの変化に気づいたら、早めに歯科医院を受診しましょう。

まとめ

歯周病と糖尿病は、一見まったく別の病気のように思えますが、実は相互に影響し合う密接な関係があります。糖尿病があることで歯周病が進行しやすくなり、逆に歯周病が悪化すると血糖コントロールにも悪影響を及ぼすことが明らかになっています。

つまり、どちらか一方を放置すれば、もう一方の症状も悪化するリスクがあるということです。

歯と全身の健康は切り離せないものだからこそ、日々の口腔ケアや定期的な歯科受診を怠らず、早めの予防と対策を心がけましょう。

歯周病の改善・予防を検討されている方は、高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、全身の健康と長寿に貢献できる長期的な視点をもった治療を行っています。専門的な歯周病治療だけでなく、予防歯科、虫歯治療、インプラント、ホワイトニングなど、さまざまな診療を行っております。

当院のホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。