こんにちは。高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」です。

歯周病と聞くと、多くの人は歯ぐきが腫れる・出血するといった口の中だけの問題だと考えます。

しかし、近年では歯周病は単なるお口の病気にとどまらず、全身の健康にも深く関係していることが明らかになってきました。実際に、歯周病が引き起こす病気には、糖尿病や心疾患、さらには認知症など命に関わる重大な疾患も含まれています。

つまり、歯周病の予防や治療は、歯を守るだけではなく、全身の健康を維持するためにも欠かせないのです。

この記事では、歯周病とはどのような病気なのか、そして歯周病が引き起こす病気にはどのようなものがあるのかを詳しく解説します。健康寿命を延ばすために、私たちができることを考えていきましょう。

歯周病とは

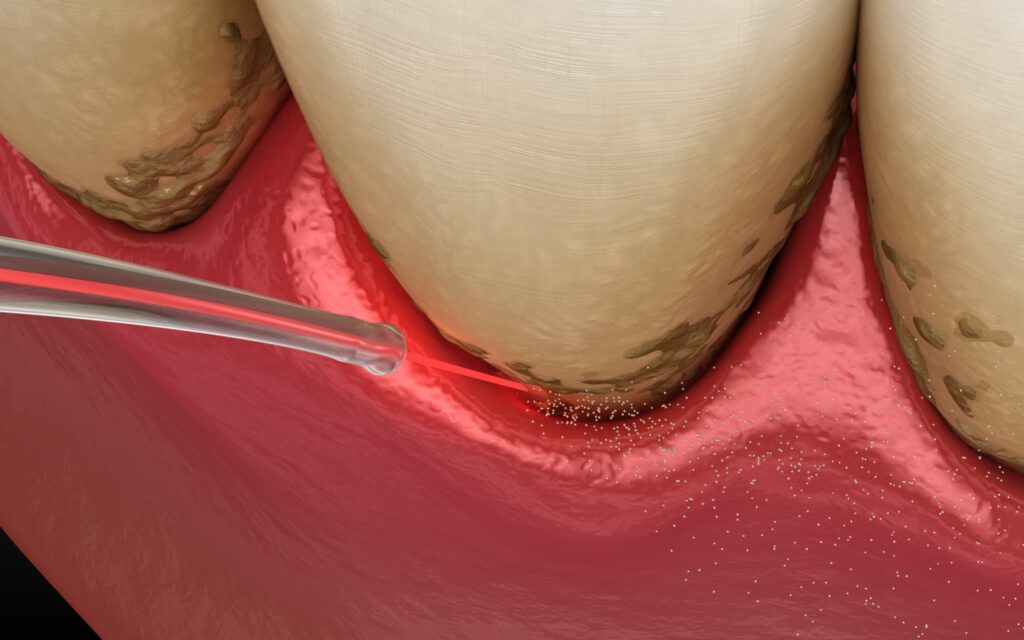

歯周病とは、歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットと呼ばれる隙間に細菌が入り込み、歯ぐきに炎症を起こす病気です。進行すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちることもあります。初期段階では痛みなどの自覚症状が少ないため、沈黙の病とも呼ばれています。

歯周病の主な原因

歯周病の原因となるのは、プラーク(歯垢)という細菌の塊です。このプラークが歯の表面に付着し続けることで歯ぐきに炎症が起こり、やがて歯周病へと進行します。さらに、喫煙やストレス、糖尿病などの全身的な要因も、歯周病を悪化させる原因となります。

歯周病の段階

歯周病は、歯肉炎と歯周炎という2つの段階に分けられます。歯肉炎は歯ぐきのみに炎症が見られる状態で、適切なケアをすれば元に戻すことが可能です。歯周炎は歯槽骨にまで炎症が及んでおり、進行すると回復が難しくなります。

歯周病が引き起こす病気

歯周病は口の中だけの問題にとどまらず、体全体に影響を及ぼす全身疾患のリスク因子として注目されています。近年の研究により、歯周病が全身のさまざまな病気と密接に関係していることが明らかになってきたためです。

ここでは、歯周病が引き起こす可能性のある代表的な病気について解説します。

糖尿病

歯周病と糖尿病は、お互いに関係しあっているといわれています。糖尿病になると免疫機能が低下し、細菌感染に対する抵抗力が弱まるため、歯周病にかかりやすくなります。

一方で、歯周病による慢性的な炎症が血糖値のコントロールを悪化させ、糖尿病を悪化させるという報告もあります。糖尿病を患っている方が歯周病の治療を受けると、血糖値の改善が見られるケースもあります。医科と歯科の連携が重要とされているのです。

心筋梗塞・脳梗塞などの心血管疾患

歯周病菌が血流に入り込むと、血管内で炎症を引き起こし、動脈硬化を促進します。これが原因で、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクが高まるとされています。

特に、慢性的な歯周病による炎症性物質が血管の内皮細胞を傷つけ、血栓の誘発につながるという研究結果もあります。

アルツハイマー型認知症

歯周病とアルツハイマー型認知症との関連を示す研究も注目されています。歯周病菌が脳に到達し、神経細胞を損傷することで認知機能に影響を与える可能性があるのです。

歯を失うことは咀嚼機能の低下を招きます。また、脳への刺激が減少することも認知症リスクを高める要因となります。

誤嚥性肺炎

歯周病は、誤嚥性肺炎の原因にもなります。口腔内に存在する歯周病菌が、唾液や食べ物と一緒に気管へと誤って入ることで、肺に炎症を引き起こします。

特に、寝たきりの方や嚥下機能が低下している高齢者にとっては重大なリスクであり、口腔ケアを怠ると、命に関わる結果を招くこともあります。

メタボリックシンドローム

内臓脂肪の蓄積による慢性炎症が、歯周病と関係します。そのため、歯周病とメタボリックシンドロームは、相互に影響を及ぼす可能性があると指摘されています。

骨粗しょう症

歯周病によって歯を失うと、咀嚼能力が低下し、消化吸収が悪くなります。それにより、骨の材料となるカルシウムやビタミンDなどが不足し、骨粗しょう症を悪化させる可能性があります。

また、骨密度が低下すると歯槽骨も弱くなり、歯周病の進行リスクが高まることがわかっています。

慢性腎臓病

歯周病による炎症が全身に波及し、腎臓機能の悪化を招くことがあるとする研究結果もあります。背景が明らかになっているわけではありませんが、免疫機能の低下やカルシウムの吸収、骨代謝の異常などが原因だと考えられています。

妊娠への影響

病気ではありませんが、妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、早産や低体重児出産のリスクが高まることも分かっています。歯周病による炎症性物質が血液を介して胎盤に影響を及ぼし、子宮収縮を誘発すると考えられているのです。

そのため、近年の妊婦健診では、歯科検診も含めた包括的なケアが推奨されています。

歯周病を予防するために大切なこと

歯周病は、早いうちから対策していれば進行を防ぐことができる病気です。では、日常生活の中でどのようなことに気をつければよいのでしょうか。

ここでは、歯周病を防ぐために欠かせないポイントをいくつかご紹介します。

毎日の正しい歯磨き

歯周病予防の基本は、日々の丁寧な歯磨きにあります。特に、歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間は、プラークが溜まりやすい場所です。歯ブラシの毛先を斜め45度にあてて、小刻みに動かすバス法などを用いて、1本1本丁寧に磨くことが大切です。

また、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、ブラッシングでは落としきれない汚れも除去できます。

歯周病を予防するためには、自分に合ったケア用品を選ぶことが大切です。例えば、毛先が柔らかくコンパクトな歯ブラシは、歯ぐきに優しく細かい部分まで清掃しやすいです。さらに、歯科医師に相談することで、より自分の口腔状態に合ったケア用品を選べるようになります。

口腔内の乾燥対策

唾液は、歯周病の予防に欠かせない重要な役割を担っています。唾液には抗菌作用や洗浄作用があり、口腔内の細菌の増殖を抑える働きがありますが、加齢や薬の副作用、ストレスなどで唾液の分泌が減少するとドライマウスと呼ばれる状態になります。

この状態が続くと、歯周病菌が増殖しやすくなり、歯ぐきの炎症や歯槽骨の破壊を招くリスクが高まります。乾燥を防ぐためには、水分補給や保湿用の口腔ジェル、ガムの利用などが効果的です。

生活習慣の見直し

歯周病の発生や進行には、患者さまの生活習慣も深く関係しています。特に、喫煙は血流を悪化させて歯ぐきの回復を妨げ、歯周病の重症化を招きます。

また、偏った食事や睡眠不足、過度なストレスなどは免疫力の低下を招くため、注意が必要です。バランスの良い食事と適度な運動、規則正しい生活を心がけることは、歯周病予防だけでなく、全身の健康にもつながります。

家族で予防に取り組む

歯周病は生活習慣と密接に関係しているため、ご家族皆さまでの予防が非常に有効です。小さな子どもの頃から正しい歯磨きの習慣を身につけさせることで、将来的な歯周病のリスクを減らせます。

また、高齢者の場合も家族のサポートがあることで、定期的な口腔ケアや歯科受診を継続しやすくなります。

定期的な歯科検診

自分では気づきにくい歯周病の初期段階を見逃さないためにも、3〜6か月に1回は歯科検診を受けることが勧められています。定期検診は、病気の有無や歯の状態を確認するだけのものではありません。

専用の器具を使って歯石やプラークを徹底的に除去するスケーリングや、歯ぐきの中まで清掃するルートプレーニングなどの専門的なケアも受けられます。これにより、歯周病の進行を食い止め、口腔内の健康を維持できます。

糖尿病などの全身疾患との連携管理

歯周病は糖尿病をはじめとする全身の疾患とも関係が深いため、持病がある方は医師と歯科医師の連携が重要です。例えば、糖尿病の治療と同時に歯周病治療を行うことで、互いの症状を改善できる場合があります。

歯の健康と体の健康をトータルで考えることが、長期的な健康維持につながります。

まとめ

歯周病は、単に歯ぐきが腫れるだけの病気ではなく、糖尿病や心疾患、誤嚥性肺炎、認知症などにまで影響を及ぼす可能性のある全身疾患のリスク因子です。歯周病が引き起こす病気は多岐にわたり、私たちの健康や生活の質に深く関わっています。

だからこそ、日常的な口腔ケアや定期的な歯科受診、生活習慣の見直しが極めて重要です。歯を守ることは、体全体の健康維持にもつながります。

歯周病治療を検討されている方は、高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、全身の健康と長寿に貢献できる長期的な視点をもった治療を行っています。専門的な歯周病治療だけでなく、予防歯科、虫歯治療、インプラント、ホワイトニングなど、さまざまな診療を行っております。

当院のホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。